湖南科技大學師生遠赴懷化山區 探尋非物質文化遺產——神秘的儺戲

你曾與湘西翠翠一起等待過儺送,那是否隨著湘西梆子的樂點望過儺戲?7月15日清晨,湖南科技大學“愛心之旅.溫暖同行”服務隊一行10人踏著露珠,穿越懷化高椅古村的時間與街巷,尋訪湘西儺戲的古風與音韻。

“東海的水啊,咿呀,水漫漫……南海的水啊,咿呀……”樓道高處,一位要去參加會同縣城文藝匯演的奶奶開了腔,路過的老村民們都在路邊仰著頭聽。奶奶突然忘了詞,又跑下坡去收拾行裝,口里不忘朝志愿者喊,“我還有很多的調子。”

75歲的明澤富老人正準備趕往會同縣表演的行裝,忙為“落跑”的奶奶圓場,就唱起了他的“神話故事”。

儺戲多采用中國神話元素,最早用來驅鬼,現在多用敬拜菩薩和廟會表演。

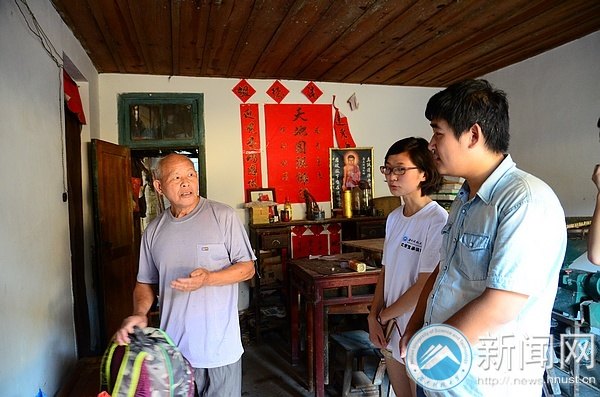

“年輕人都不愛聽更不愛學,我們這一代老的不唱,可能就再也沒人唱咯。”談及這一非物質文化遺產的傳承問題,明澤富老人邊敲自己背后的行頭,邊把志愿者往另外一位儺戲傳人的楊國順老人家里引。

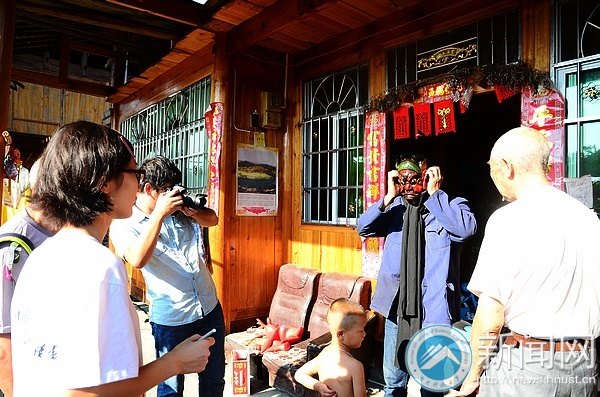

楊國順老人今年77歲,是國家非物質文化遺產傳承人。了解到志愿者的來意,遍喚來隔壁的鄰居楊成教。簡單裝扮后,老中兩代齊唱了《郎君殺豬》。

儺戲表演者要戴頭巾、面具,看不見觀眾,憑感覺表演,面具的嘴巴封實,完全靠表演者的亮嗓向觀眾傳達唱詞。明澤富老人唱完站在旁邊,搖著蒲扇,笑著說“自己嗓子還可以”。

幾經輾轉,志愿者終于遇見了高椅古村現在最年輕的儺戲傳唱人馬仁旺,26歲的他是位司機,信仰佛教,從小對儺戲的唱詞唱腔極感興趣,但把儺戲表演作為事業對于馬仁旺來說“是不現實的事情,最多不過在開車的時候哼上幾句”。他也要去縣里參加表演,這樣的機會并不太頻繁。因為沒人愛聽,所以他們基本沒有演出收入。

黃玉梅是楊國順老人的女兒,在高椅古村經營旅游山莊,她跟隨父親一同前往會同表演儺戲。能代表村子表演,她神情興奮,還表示“會一直唱下去!但也希望有更多的人傳承這一即將消逝的儺戲”。

更多有關"表演,湘西,老人,這一,志愿者"的文章請點擊進入湖南科技大學新聞中心查看