【我與母校的故事系列報道】盧斯飛:知識分子的良師益友——懷念老院長袁似瑤同志

1979年春天“全國第一次科學大會”在北京召開,鄧小平同志作了激動人心的講話,“尊重知識,尊重人才”成為公眾的熱烈話題,接著許多高校都發出了招聘人才的信息。當時我正在內蒙古烏蘭察布草原的一所師專任教,剛剛落實政策,評為講師。我想起了遠在南方農村的高堂老母,“文革”時期她因為惦記親人哭壞了一只眼,而我在上大學后的20多年里只回過兩次廣東老家,和母親在一起的時間還不到一個月。是該回老家盡一點孝心了!于是我向南方幾所高校提出申請,并附上打倒“四人幫”后,我在京瀘報刊上發表的一些文章,很快就獲得了幾所高校表示歡迎的回音。但我所在的單位和上級領導就是一股勁地挽留,調動毫無進展……

就在我心急如焚又無可奈何之時,南寧師范學院(今廣西師范學院)袁似瑤院長通過中文系黨總支,接連給我發來了幾封信。老院長愛才心切,信中說看中了我在《光明日報》近期發表的長文,并且聽了我幾位校友的介紹,印象非常深刻,很希望我能早日南下,為南疆教育事業的發展作出貢獻。信中還提到:已經為我預留了一套“大三間”的住房;可以為我母親解決“農轉非”的問題;戶口遷入南寧市;可以人先來,“調檔”之事日后再解決(據我所知,我的檔案是一年多后才轉過來的),工資照發。信中所流露的,處處是真心真意真情。的確,如果不是老院長在關鍵時刻的“非常之舉”,我的人生道路可能又是另一種選擇了。

在一些學界朋友和學生家長的幹旋之下,1981年2月我在草原過完春節之后,“攜婦捋雛”來到了南寧師范學院。來到南寧的第二天,袁似瑤院長、關烈夫副院長以及人事處、中文系的領導就來到我家里,噓寒問暖,了解情況,解決困難。老院長在一個月里三次來到我的住處“聊天”。他對我說,學院領導準備讓你去中文系教課的同時,兼任學報副主編,通過這個“窗口”把科研活躍起來;考慮到你“上有老,下有小”,家庭負擔比較重,決定安排你愛人到后勤工作,以解決你的“后顧之憂”……

這一年,正是魯迅誕辰100周年,袁院長要我做好準備,在紀念大會上給全院師生做一次報告,并且參加紀念專刊的編務工作。不久又安排我去中文系搞一次公開課,組織文科教師來聽課。他鼓勵我去廬山、海南、上海等地參加一些全國性的學術會議,回來后認真聽取對會議精神的匯報。我參加了一項有關“中國詩歌會”的課題,他又親自向我們提供調研的對象和線索。不久,學院蓋起了一棟教師住宅樓,我有幸成為新居的住戶。

說實話,我和老院長非親非故,此前未謀一面(只是側面聽說他在抗戰時期投筆從戎,是個老干部和老教育家)。而我當時不過是一位不起眼的講師(當時還有好幾位情況和我類似的老師),但老院長對我們這些普通教師卻處處重持公心,做到了感情留人、事業留人和待遇上留人。人非草木,孰能無情?正是老院長的知遇之恩,使我抖擻精神,發奮工作。1980年代初,廣東老家的親友為我聯系去深圳高校,那里的領導也頗屬意于我,但我從事業上考慮還是留下來了。值得欣慰的是,在留桂的二三十年里,我在教學科研上得到了豐收,我的精神世界是富有而充實的。這些年,我成為師院第一批研究生導師,在海峽兩岸出版著作26部,獲得了國務院“享受政府特殊津貼”證書,被評為全國模范教師,受聘為廣西文史研究館館長,近年又評為二級教授……回首往事,我不禁深深懷念起袁似瑤老院長,懷念起這位人生道路上的良師益友!

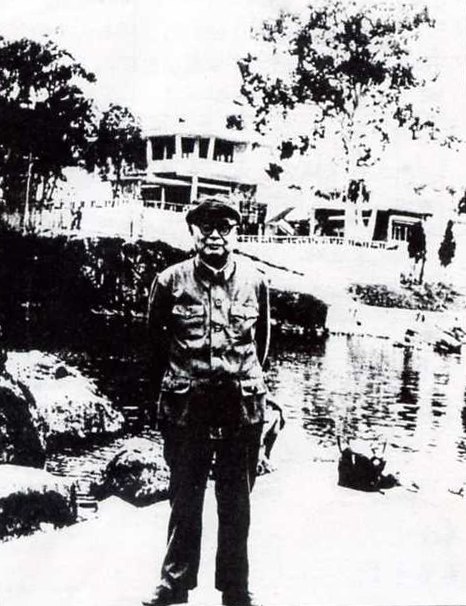

教育家袁似瑤(1912-1997)[上世紀80年代末攝于汕頭]

(盧斯飛:文學院教授,已退休)

更多有關"院長,中文系,我在,南寧,為我"的文章請點擊進入廣西師范學院新聞中心查看