潛心仿生材料科研 用心服務骨傷百姓——化工生物學院張彥中教授課題組在骨修復生物材料研究中取得重要進展

時間:01-25 來源:東華大學 出處:www.gd-seeyon.com

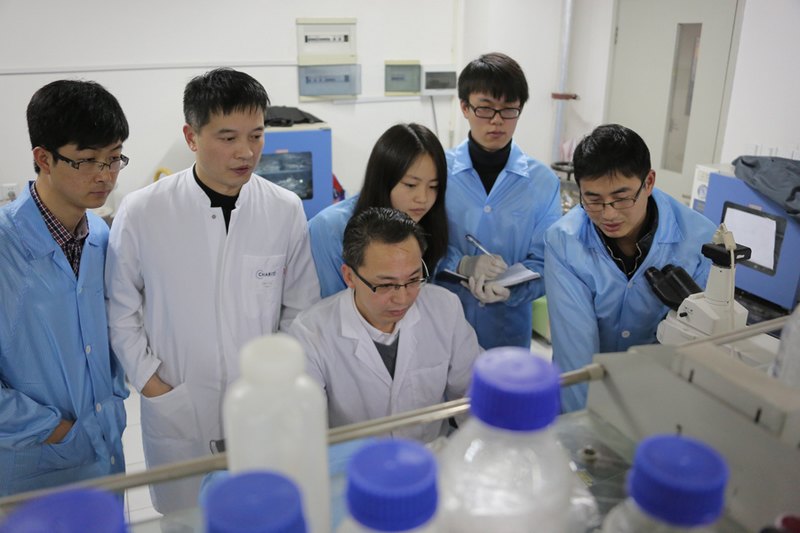

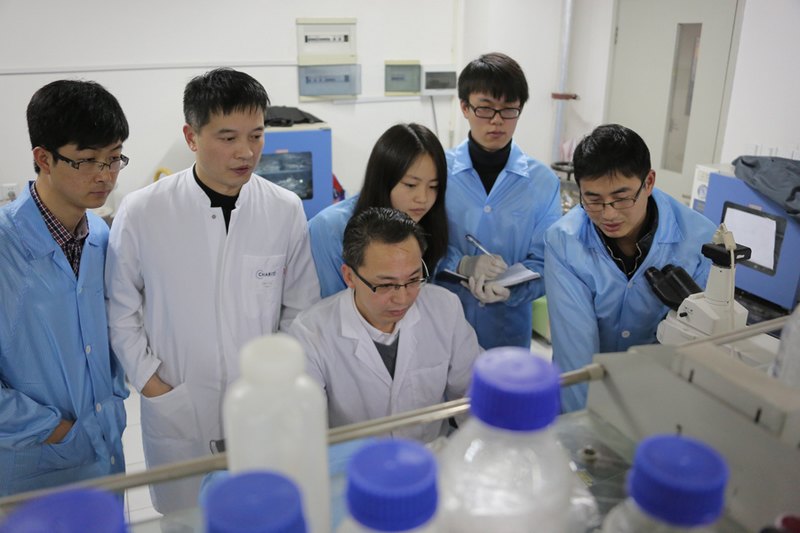

記者日前從化工生物學院獲悉,生物科學與技術研究所(即生物工程系)張彥中教授“仿生材料與再生醫學”課題組利用電紡絲技術結合新型的形狀記憶聚合物,研制出一種具有形狀記憶效應的組織工程仿生支架,其研究成果被業內權威刊物《美國化學會-應用材料與界面》(ACS Applied Materials & Interfaces)發表,美國化學會周刊《化學化工新聞》(Chemical & Engineering News)對此進行了專門報道(報道網址:http://cen.acs.org/articles/92/web/2014/02/Shape-Shifting-Scaffold-Supports-Growing.html)。近日,記者帶著好奇,走進了張彥中教授的課題組。

“做科研,就是要能解決實際問題”

骨折是常見的骨科傷病,約有10%的傷者會因骨折愈合鋼釘取出后在骨頭上留下骨釘孔而有再骨折的危險。如何降低再骨折發生率,用更有益于骨組織修復的材料填充到骨釘孔內,對骨的力學缺陷進行“補強”?為此,張教授帶領課題組從2002年就踏上了骨修復生物材料的研究之路。目前所研制出的組織工程仿生支架不僅具有仿生天然骨的納米纖維的結構特點、促進骨細胞生長的成骨性能,而且能在體溫作用下發生形狀記憶恢復,緊密填充釘道缺損部位,降低骨折間隙。同時,還有可生物降解的特性,能較好與原來的骨組織相容,不需要再次取出,達到原位再生骨組織的目的。

《化學化工新聞》在對該項成果的報道中,邀請了組織工程和形狀記憶高分子領域知名專家對其進行點評。專家表示,該研究開拓了電紡形狀記憶材料一個新的應用領域,如將這種新型材料應用于骨修復將是非常有益的探索。

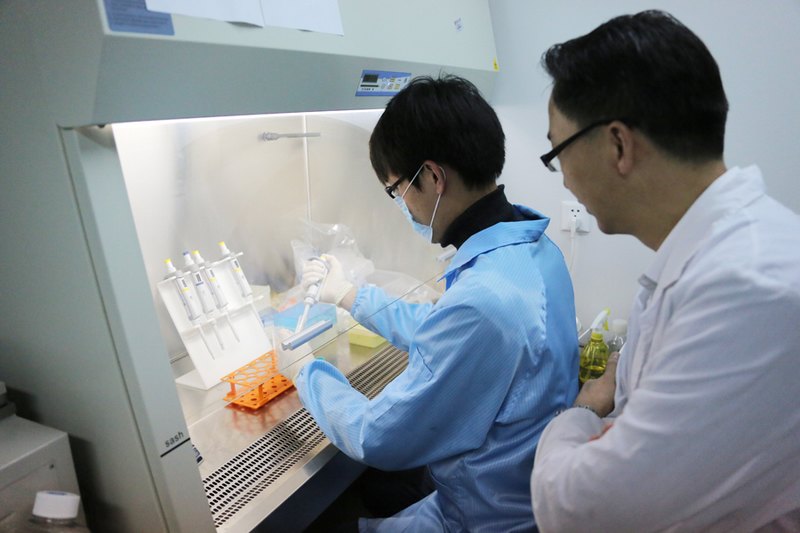

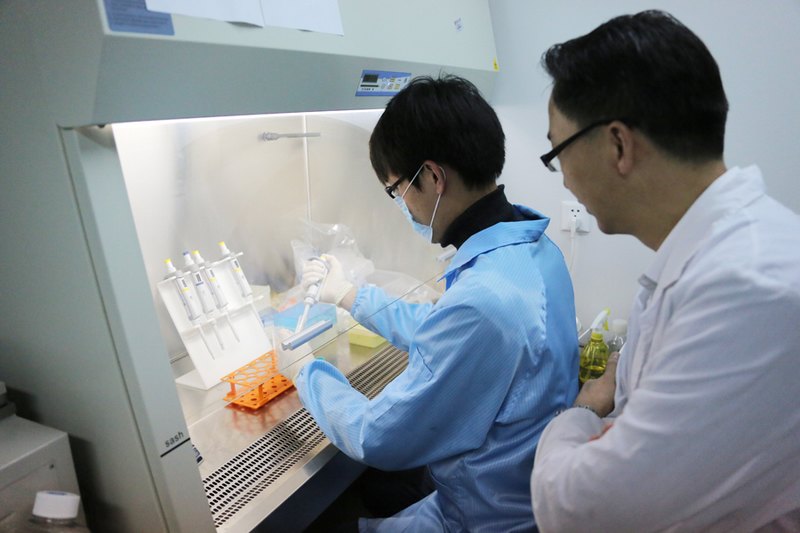

“做科研,就是要能解決實際問題”。帶著這樣的研究理念,張教授和他的團隊先是研發材料,再通過體外細胞實驗評價材料的生物相容性、成骨性等生物學效應。研究綜合運用了仿生、超聲和形狀記憶等多項技術手段。據張教授介紹,下一步他們將開展生物體內實驗,進一步驗證該新型骨植入支架在生物體內修復骨缺損的實際功效。

跨學科團隊合作益處多多

翻開張教授研究團隊名錄,會發現團隊中既有像張教授這樣擁有長期生物材料研究背景的學科帶頭人,也有像婁向新博士這樣生理學專業出身的課題骨干,還有來自上海市第一人民醫院骨科治療一線的主治醫生。

張教授告訴我們,之所以組建這樣多背景的跨學科研究團隊,主要考慮到跨學科合作能讓團隊在專業上形成優勢互補。“要做好科研,單打獨斗是肯定行不通的,我不懂的請教你,你不懂的請教他,大家各自發揮所長,益處多多。”

據了解,在接下來的生物體內實驗環節,張教授團隊已經和浙江大學、上海市第一人民醫院的有關研究專家開展了合作,一個高校與高校、高校與醫院多方攜手共進的研究團隊已然形成。

“在老師的帶領下我成長很快”

包敏是化工生物學院11級的碩士生,90后的他看上去還書生氣十足,但在骨修復生物材料研究方面已經儼然是個“小行家”了。2011年入學之初,他就加入了張教授課題組,幾乎全程參與了骨修復生物材料的研究過程。期間,以第一作者在領域內的國際權威期刊上發表SCI論文3篇,國內中文核心期刊論文2篇,和多篇國際會議論文,并申請了2項國家發明專利。

“老師總是鼓勵我們,要敢于沖在科學研究的前沿一線”。包敏告訴記者,2012年在成都召開的第九屆世界生物材料大會上,大部分參會人員都是教授專家,張老師卻堅持帶著他和其他5個同門一起前往。“作為學生,能參加這樣高級別的國際大會,我們的眼界得到了很大開闊,成長也就更快”,包敏如是說。

而今,張教授團隊仍一如既往地在針對骨、軟骨、肌腱等組織修復和再生用生物材料的研究道路上堅定前行,我們也期待他們的研究成果能給臨床上的骨等組織缺損的傷病患者帶來更多福音,為服務社會貢獻更多東華人的力量。

攝影:李盈頡

更多有關"教授,生物,材料,研究,團隊"的文章請點擊進入東華大學新聞中心查看

本文地址:

“做科研,就是要能解決實際問題”

骨折是常見的骨科傷病,約有10%的傷者會因骨折愈合鋼釘取出后在骨頭上留下骨釘孔而有再骨折的危險。如何降低再骨折發生率,用更有益于骨組織修復的材料填充到骨釘孔內,對骨的力學缺陷進行“補強”?為此,張教授帶領課題組從2002年就踏上了骨修復生物材料的研究之路。目前所研制出的組織工程仿生支架不僅具有仿生天然骨的納米纖維的結構特點、促進骨細胞生長的成骨性能,而且能在體溫作用下發生形狀記憶恢復,緊密填充釘道缺損部位,降低骨折間隙。同時,還有可生物降解的特性,能較好與原來的骨組織相容,不需要再次取出,達到原位再生骨組織的目的。

《化學化工新聞》在對該項成果的報道中,邀請了組織工程和形狀記憶高分子領域知名專家對其進行點評。專家表示,該研究開拓了電紡形狀記憶材料一個新的應用領域,如將這種新型材料應用于骨修復將是非常有益的探索。

“做科研,就是要能解決實際問題”。帶著這樣的研究理念,張教授和他的團隊先是研發材料,再通過體外細胞實驗評價材料的生物相容性、成骨性等生物學效應。研究綜合運用了仿生、超聲和形狀記憶等多項技術手段。據張教授介紹,下一步他們將開展生物體內實驗,進一步驗證該新型骨植入支架在生物體內修復骨缺損的實際功效。

跨學科團隊合作益處多多

翻開張教授研究團隊名錄,會發現團隊中既有像張教授這樣擁有長期生物材料研究背景的學科帶頭人,也有像婁向新博士這樣生理學專業出身的課題骨干,還有來自上海市第一人民醫院骨科治療一線的主治醫生。

張教授告訴我們,之所以組建這樣多背景的跨學科研究團隊,主要考慮到跨學科合作能讓團隊在專業上形成優勢互補。“要做好科研,單打獨斗是肯定行不通的,我不懂的請教你,你不懂的請教他,大家各自發揮所長,益處多多。”

據了解,在接下來的生物體內實驗環節,張教授團隊已經和浙江大學、上海市第一人民醫院的有關研究專家開展了合作,一個高校與高校、高校與醫院多方攜手共進的研究團隊已然形成。

“在老師的帶領下我成長很快”

包敏是化工生物學院11級的碩士生,90后的他看上去還書生氣十足,但在骨修復生物材料研究方面已經儼然是個“小行家”了。2011年入學之初,他就加入了張教授課題組,幾乎全程參與了骨修復生物材料的研究過程。期間,以第一作者在領域內的國際權威期刊上發表SCI論文3篇,國內中文核心期刊論文2篇,和多篇國際會議論文,并申請了2項國家發明專利。

“老師總是鼓勵我們,要敢于沖在科學研究的前沿一線”。包敏告訴記者,2012年在成都召開的第九屆世界生物材料大會上,大部分參會人員都是教授專家,張老師卻堅持帶著他和其他5個同門一起前往。“作為學生,能參加這樣高級別的國際大會,我們的眼界得到了很大開闊,成長也就更快”,包敏如是說。

而今,張教授團隊仍一如既往地在針對骨、軟骨、肌腱等組織修復和再生用生物材料的研究道路上堅定前行,我們也期待他們的研究成果能給臨床上的骨等組織缺損的傷病患者帶來更多福音,為服務社會貢獻更多東華人的力量。

攝影:李盈頡

更多有關"教授,生物,材料,研究,團隊"的文章請點擊進入東華大學新聞中心查看

返回到頂部你應該還會關注的